勝負は一瞬で決まった。

世の大相撲ファンに鮮烈な印象を与えた取組は、白鵬と新関脇の勢(いきおい)の相撲。

2016年5月16日、夏場所(五月場所)でのことだ。

場所は、大相撲の聖地・両国国技館。

|

| 勢戦での「顔面へのカチ上げ」 |

ここで言う「カチ上げ」は、プロレスのエルボーと似ているが、腕を使って相手の上体を起こす技であり、肘の尖った部分をぶつけない限り、プロレスでも反則ではないし、当然、相撲の「禁じ手」(注1)ではない。

決まり手は押し倒し。

相手の胸や喉を押し、土俵外に倒す技である。

「どうなったのか分からなかった」

勢の言葉である。

「一発で倒れるとは思わなかった。厳しい反応のいい立ち合いが出てきました」

白鵬の言葉である。

かなり高い確率で、最近の白鵬の立ち合いで見られる土俵風景であるが、この勢との相撲は、その典型例であると言えるだろう。

これは、土俵下の藤島審判長(元大関・武双山)の言葉。

下位の力士が無為無策で、天下の横綱に向かって頭から突進して来るので、それを白鵬が張り手とカチ上げの一撃で、一気に勝負を決める。

それだけのことだが、やはり気になる。

「色んな技を持つ白鵬を、若い力士が凌駕できないのがだらしない」

ところが、「横綱の品格」(後述)に拘泥する人物の批判は極めて辛辣である。

「横綱が張り手・カチ上げ・変化・ダメ押し(注2)・猫だまし(相手の目の前で両手を叩く戦法)をすることが納得できない」

この辺りが、白鵬批判の集約点だろう。

「相撲を冒涜する横綱」

もっとひどいのになると、「モンゴルに帰れ!」という本音が出てしまう。

ここまでくると、もう、人種差別である。

ついでに書けば、立ち合いのカチ上げや叩(はた)き込みを得意にし、批判されていた力士がいる。(叩き込みとは、「変化」によって相手の肩・背中を叩いて倒す技)

イスラム教徒(エジプト)初の大相撲力士・大砂嵐である。

|

| イスラム教徒初の大相撲力士・大砂嵐 |

前頭筆頭が大砂嵐の最高位だが、ボディビルで筋骨隆々な体に任せたのか、力任せな相撲が多く、体の硬さと腰の高さの欠点を補うかのように、カチ上げや叩き込みを積極的に多用し、その荒々しい相撲によって物議を醸したこともある。

無論、人種差別とは言えないが、荒削りで強引な相撲への批判もあった、エストニア共和国出身の「怪力力士」・把瑠都(ばると)の一定の成功例(最高位は大関)と比較すると、返す返すも、腕力だけでは勝てない日本の大相撲への適応の難しさを教えてくれる。

ここで、軽度な脳震盪を起こしたと考えられる、勢戦での「カチ上げ」での秒殺について、きちんと言及したい。

言うまでもなく、脳震盪とは直接的な頭部への打撃により脳が大きく揺さぶられることで、一時的に起こる脳の機能障害のこと。

「余裕がなくなっている」

「余裕がある証拠」

舞の海に反駁(はんばく)し、真逆の解釈をする、同解説者・北の富士の言辞である。

そのことは、白鵬自身も自覚している。

「立ち合いの変化などは『横綱としてふさわしくない』と言われることも。それでも勝つことが大事?」

先の「クローズアップ現代」での武田真一キャスターのこの問いに対して、白鵬は、以下のように答えている。

「野球で言えば、ピッチャーがずっとストレートを投げないといけない。変化球を投げてはいけないというと、ピッチャーは肩が壊れてしまう。それで結果が残せるかと言ったら、分らない。“型を持って型にこだわらない”。今は本当に『離れてよし』・『組んでよし』。その域にきたのかな」

|

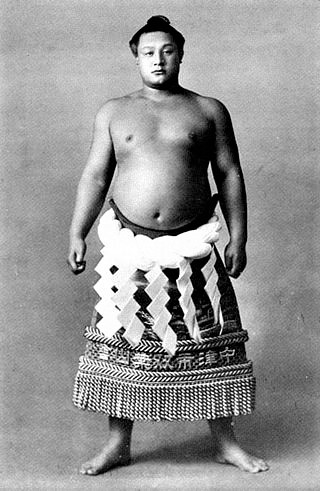

| 双葉山定次(1940年頃) |

しかし私は、この「安定的立脚点」は、彼の「相撲道」の一過的な着地点であると考えている。

更に、白鵬は語る。

「“後の先”というのは精神的に大変なものがあって、“後の先”を15日間やるのであれば、富士山の上に、もうひとつ富士山、そのてっぺんに“後の先”がある。(1場所)15日間戦って“後の先”をいちばん多くやった取組で3番くらい。プロスポーツというのは結果を残さないといけない。その結果、負ければ横綱というのは引退」

ここで白鵬は、本音を明瞭に吐露している。

重い言葉である。

そこだけは、灼然(しゃくぜん)たる言辞で結んでいるのだ。

降格がないという栄誉と引き換えに、負けることが許されない最高位の称号を得る者にとって、「横綱」という大看板(おおかんばん)を背負い続けることは、あまりに重過ぎるのか。

これだけは、大看板を背負った者でなければ分らないのだろう。

だから、人一倍、責任感・使命感が強い白鵬は、大看板を背負い続けることの難しさを認識するが故に、「離れてよし」・「組んでよし」という相撲に、一過的な着地点を確保したと思われる。

所感的に言えば、「横綱」という最高位の称号を得る力士自らが、「プロスポーツ」という言葉を使う辺りに、白鵬の一過的な着地点の本質が垣間見える。

|

| 靖国神社奉納大相撲 聡ノ富士の弓取式 |

この言葉には、日本古来の神事であり、結びの一番の勝者の舞を演じる「弓取り式」が象徴するように、歴(れっき)とした武道でもある「相撲」を、「ルールによって成立するスポーツの一つ」であるという含みがあり、この認識の制約下で、相撲の取組の自在性を保証するという、白鵬流のリアリズムの精神が窺(うかが)える。

思うに、十両以上の関取が結う大銀杏(おおいちょう・力士の髪形)、関取が土俵入りの際に締める「化粧回し」、そして、「雲龍型」と「不知火型」(白鵬のように、せり上がるときに両手を伸ばす土俵入り)の2種類あり、先導役の「露払い」と警護役の「太刀持ち」を従えていく「横綱土俵入り」、更に、行司の装束などは「歌舞伎」の世界に相通じるものがあり、相撲が伝統芸能といわれる所以である。

それにも拘らず、神事をルーツにする大相撲が、伝統文化の要素を保持しつつ発展してきた、日本独特の「プロスポーツ」である事実は否定できないのだ。

アイロニーの含みなしに言えば、白鵬は、この相撲の取組の自在性を得ることで、“型を持って型にこだわらない”=「離れてよし」・「組んでよし」という「安定的立脚点」に到達したと信じているのではないか。

そう思えるのだ。

(注1)相撲の「禁じ手」とは、拳で殴る・髷(まげ)や喉の掴み・急所突き・腹蹴りなどで、当然のことながら、張り手・「カチ上げ」は「禁じ手」にあらず。

|

五月場所千秋楽 朝青龍と睨み合う白鵬(2008年)

|

(注2)ダメ押しは非難の対象となるが「禁じ手」にあらず。2008年に東横綱・朝青龍は西横綱・白鵬にダメ押しした行為で注目される。このダメ押しに対し、白鵬が怒り、右肩を朝青龍の体にぶつけて押し返したことで、両者は土俵上で怒りの形相で睨み合ったエピソードはよく知られている。この時点で、荒々しい相撲を繰り返し、ヒール役になっている朝青龍を非難し、観客は温和な白鵬を支持していた。共に厳重注意処分を受けたこの一件で、白鵬だけは記者陣に対し謝罪した。以降、朝青龍との熾烈な優勝争いを演じていくことになり、名実ともに、モンゴル横綱の時代が続き、朝青龍引退後は、史上9人目の、白鵬の「一人横綱」の時代を引っ張っていく。

ついでに書いておく。

|

| モンゴル相撲・モンゴルのウランバートル近くで行われた「ナーダム」にて |

ダメ押しで批判される白鵬だが、同様にダメ押しで白鵬を怒らせた朝青龍共に、土俵がないモンゴル相撲の体験を通して、相手を倒すまで終わらない相撲文化の影響も見て取れるが、それでも、長い日本の大相撲を経由しているのだから、それを理由づけするには説得力に欠けるだろう。

2 「絶対王者」となった白鵬の「顔面へのカチ上げ」を「禁じ手」にすべきである

ここで私は、こんな白鵬の相撲の変容について考えてみたい。

牧畜民には牧草などの資源を大切にし、自然と共存しようとする生業システムが形成されているので、その経験則によるリアリズムの精神と合理的思考がある。

馬に乗って羊の世話をし、夕暮れ時にはオオカミの襲来に目を光らせたと言う。

このエピソードによって、白鵬のDNAには、紛れもなく、牧畜民特有のリアリズムの精神が備わっている事実が判然とするだろう。

|

| 中央が父・ジグジドゥ・ムンフバト、左が元外科医の母 |

そして、白鵬の父・ジグジドゥ・ムンフバトは、「モンゴル相撲」(モンゴル国の国技で「ブフ」と呼ばれるが、内モンゴル系と異なり、モンゴル国のブフは「ハルハ・ブフ」と呼称)の最高位・アヴァルガ(大相撲の横綱に相当)の地位にあったばかりか、1968年のメキシコオリンピックのレスリング・フリースタイルで銀メダルを獲得した国民的英雄だったことは、よく知られている。

ここで重要なのは、「モンゴル相撲」が日本の大相撲と酷似しているという事実である。

攻防に下半身を使わず、相手の両肩をマットに押し付けてカウントを取る、レスリングのグレコローマン・スタイルにも似た「モンゴル相撲」には厳格なルールがあり、そのルールに基づく10種類の「禁じ手」も存在する。

100年近く続いている「ナーダム」(年に一度の民族の祭典)などで行われる「モンゴル相撲」は、パワーと技が競う宗教的色彩の強いスポーツである。

|

| 「ナーダム」での「モンゴル相撲」 |

確かに、日本の大相撲はグレコローマンに酷似していないが、日本古来の「奉納相撲」(神仏に奉納するために社寺の境内で催す相撲)を起源とすることで、宗教的色彩の強いスポーツであると言える。

背中・膝・肘・頭が地面について勝負が決まる「モンゴル相撲」が、厳格なルールに則っているという事実は、逆に言うと、「禁じ手」以外は、何をやってもいいということになる。

白鵬がそう考えたか否か、私には判断しかねるが、厳格なルールがあるスポーツだからこそ、ルールの範疇で勝負する意志が強化されるだろう。

それ故、大相撲の「禁じ手」を強く意識し、ルール厳守のリアリズムによって、「禁じ手」以外で勝負する自在性が現実味を帯びるのではないか。

このことは、白鵬が日本の大相撲でルールを厳守している姿勢と全く矛盾しない。

繰り返すが、彼は一貫して「禁じ手」を犯していないのだ。

だから、非難される謂(いわ)れがないと考えているに違いない。

そこに、何の問題があるのか。

|

| 少年時の白鵬 |

牧畜民族としてのルーツを持つモンゴル国から15歳で来日後、前人未到の領域に踏み込み、「絶対王者」となり、孤高の道を行く男が32歳になった今、母国で培われたリアリズムの精神によって、勝算の高い「戦法」を選択し、それを遂行した。

それでいいのではないか。

それでいいのだが、やはり気になる。

「カチ上げ」の問題である。

10勝1敗同士の大関・豪栄道戦で顔面骨折させるに至った白鵬の「カチ上げ」と共に、例の勢戦をも動画で繰り返し見たが、やはり、問題の残る取組である事実を否めない。

これを、白鵬自身の個人的な問題にすり替えてはいけない。

どこまでも、白鵬の「顔面へのカチ上げ」を論議しながら、いつものように、無為無策に振れていく日本相撲協会自身の問題なのだ。

2014年に、公益認定を得て、文部科学省所管の特例財団法人から公益財団法人に移行した、日本相撲協会の自己解決能力の脆弱さは相変わらずで、ずっと黙認されてきた「年寄名跡」(親方株)の売買の問題に象徴されるように、外部理事に経営の専門家を迎えるなど、「危機管理委員会」が担うコンプライアンス(組織の法令遵守)とガバナンス(組織統治)の強化が問われているのである。(後述する)

「我が国固有の国技である相撲道の伝統と秩序を維持し継承発展」(日本相撲協会・定款第3条)を目的としながらも、近年、数々の不祥事が露呈され、公益法人としての重い責任が問われているのは周知の事実。(これも後述する)

|

| 中華料理店「春秋園」に立てこもった主謀者の天竜 |

更に、「伝統を守りつつ改革を進めていく」という物言いから、私は「大相撲史上最大の騒動」と言われる、1932年の「春秋園事件」(待遇改善を求めた力士の大量離脱事件)を想起するが、真に改革の必要性を言い切るなら、とりあえず、最も身近な出来事、即ち、「絶対王者」となった白鵬の「顔面へのカチ上げ」を「禁じ手」にすべきなのだ。

それこそが、孤高の道を行く白鵬の呪縛を解き、救済する唯一の手立てである。

3 実に厄介な代物 ―― その名は「横綱の品格」なり

新関脇の勢を、「カチ上げ」で秒殺した夏場所の前の春場所(大阪場所)千秋楽。

ここでも、「白鵬嫌い」の非難を決定づける「波乱」があった。

優勝のかかった結びの一番で、相手の横綱・日馬富士の突進を躱(かわ)し、横綱同士、全く組み合うことなく、勝負を決めた一番である。

立ち合いの際の「変化」で発生するケースが多い決まり手である。

極めつけの「注文相撲」(「変化」のこと)で勝った白鵬に対する非難は、前代未聞の大ブーイングという異様な風景を現出する。

2016年3月28日。

私はこの取組をテレビで観ながら、日馬富士の猪突猛進の如き突進に疑問を抱いた。

むしろ、日馬富士にこそ問題があるとは考えないのか。

そう思った。

その突進に対して、敢えてそれを受け止めて、「後の先」の相撲を要求する見方こそ無理がある。

大体、「変化」が悪いのなら、それすらも「禁じ手」にすべきである。

「変化」に対する客席の反応に、私は常々、強い違和感を持っている。

「禁じ手」でもないのに、何の問題があるのか。

しかし、大阪のファンは手厳しい。

「座布団の舞」が大阪府立体育会館を埋め尽くすようだった。

「恥を知れ!」

「勝ったら何でもええんか!」「座布団の舞」が大阪府立体育会館を埋め尽くすようだった。

「恥を知れ!」

「変わって勝って、うれしいか!」

「二日前から、いい相撲ではありましたけど、本当に、千秋楽、ああいう変化で決まると思わなかったので、本当に申し訳ないと思います」

優勝インタビューでの白鵬の言葉である。

優勝インタビューでの白鵬の言葉である。

ここで、観客から大きな拍手が起こった。

この拍手を受けた「絶対王者」が嗚咽を抑えきれなくなり、もう、インタビューに応えられなくなってしまった。

白鵬のこの反応に、私もまた、深い感動を受けた。

だから私は、敢えて言いたい。

この拍手を受けた「絶対王者」が嗚咽を抑えきれなくなり、もう、インタビューに応えられなくなってしまった。

白鵬のこの反応に、私もまた、深い感動を受けた。

だから私は、敢えて言いたい。

ルールによって守られている立ち合いでの一瞬の「変化」を非難するなら、新たに、「三役力士の変化は禁じ手」というルールを設定すべきではないか。

考えても見るべきだ。

仮に、そんな愚昧なルールを設定したら、その時、相撲は「実力勝負」であるという、プロスポーツの根幹を自己否定してしまうのである。

然るに、メディアの辛辣な記事が暴れ捲っていた。

「“奇襲”しか勝つ手なし 白鵬は今後も姑息な相撲で晩節汚す」という見出しで、「それでも横綱の性根は変わらないだろう。『相撲道』は白鵬には理解できない。衰えが激しくなるにつれ、見苦しい相撲が多くなるだろう」

いつものように、非難・罵倒一色の日刊ゲンダイの、人格攻撃の誹謗(ひぼう)記事に典型的に表現されているように、全てのメディアとは言わないが、彼らの辛辣な物言いはトーンが異なるだけで、同工異曲(どうこういきょく・似たり寄ったり)の記事ばかり。

彼らは、自らが配信する記事の内実が、厳格なルールによって成るプロスポーツの「実力勝負」を、真っ向から自己否定する含みを持つ怖さに気づくことがない鈍感さを知るべきである。

「見えないルール」を、私は拒絶する。

他のプロスポーツに先駆けて、1969年に、相撲界はビデオ判定を導入させていて、ビデオ判定と土俵下の審判の意見が分かれたときには、土俵下の審判に権限があることになっている事実の意味は無視できないだろう。

この事実は、日本の大相撲が、厳格なルールによって成るプロスポーツを認知していることを意味するのだ。

それにも拘らず、この厳格なルールの範疇で、大相撲という名のプロスポーツを、持ち前の使命感と勝負魂で繋いでいる男に対するクレームが引きも切らない

それは、2017年7月25日のことだった。

|

| 北村正任委員長 |

「一番上に立つ人が、下の人のほっぺたを叩くのは…禁じ手ではないが、印象がよろしくないとの意見もある。私はあまり良い印象を持っていない」

そう言い切ったのだ。

だったら、張り手を「禁じ手」にするように、相撲協会に打診・勧告すればいいではないか。

そう思ったが、一蹴されるだけだろう。

何と言っても、横綱の総合的格付けに利用されているに過ぎない横審は、それ故に、相撲協会理事長の「絶対無敵」の諮問機関なのである。

この「絶対無敵」の横審と「絶対王者」の横綱が土俵外で喧嘩しても、「絶対王者」に勝ち目がないことは、「朝青龍の天敵」と言われた内館牧子横審委員と、感情の起伏が激しい「お騒がせ横綱」・朝青龍の喧嘩の様態を見れば一目瞭然である。

メディアのトップなど、複数の好角家・有識者が無報酬で集合する「絶対無敵」の横審は、「横綱の品格」という絶対的切り札を占有しているのだ。

「横綱の品格」 ―― 実に厄介な代物である。

これが、横綱推薦の内規の中枢に寝そべっている。

横綱に推薦する力士は、品格・力量が抜群であること。

殆ど、このワンフレーズに収斂されると言っていい。

かくて、横綱の内面まで覗き見るような、極めて曖昧で、恣意的解釈の自在性が罷(まか)り通る判断基準が、ここにある。

ここで、朝青龍の「約束された引退」の問題について、一言、言及したい。

内館牧子から「引退勧告も辞さない」と忠告されながら、「一人横綱」の時期を21場所まで繋ぎ、25回の幕内最高優勝を果たしても、メディアにバッシングを受け続けてきた朝青龍は、遂に、泥酔した挙句、元暴走族(関東連合のリーダー)への傷害事件を起こした決定的な一件(朝青龍事件)によって、自業自得の「約束された引退」(引退表明と「引退勧告書」)の本線をトレースするに至った。

しかし、白鵬への執拗なバッシングは、「約束された引退」に収斂されていく朝青龍の問題と本質的に異なっている。

白鵬は刑事事件とは全く無縁であり、一貫して、「お騒がせ横綱」でもない。

「実のところ、白鵬にはあまりいい印象を持っていなかった。近年伝わってくる言動には疑問に思うものが多かったからだ。けれども実際に会った彼は気遣いができる男で、僕にも向こうから話しかけてきてくれた。

(略)本来は『いいヤツ』の白鵬にかたくなな態度を取らせてきたのは、僕たちファンの責任もあるのだろう」(日本経済新聞 電子版)

私の知る限定的な情報でも、横綱推薦の内規の中枢とも矛盾していない。

では、何が問題なのか。

繰り返し言及しているように、ただ単に、相撲の取り口のみである。

その取り口も、現時点で「禁じ手」になっていないのだ。

それでも、バッシングを受け続けている。

「一番上に立つ人が、下の人のほっぺたを叩く」という批判を、横審委員長から受けるのである。

正直、この物言いに吹き出してしまった。

ルール違反していない横綱が、「印象が悪い」という理由で非難される。

では、どうすればいいのか。

いっその事、一貫して「横綱の品格」を堅持するため、相手を正面から堂々と受け止め、実力の差を証明して見せるような「横綱相撲」以外の全ての立ち合いを、「横綱限定」の特別ルールを作ったらどうか。

|

| 「型」の魅力を売り物にする「歌舞伎」 |

ジョークだが、もう、ここまでいったら、大相撲は「プロスポーツ」ではなく、単なる人気見世物でなかったら、「型」の魅力を売り物にする「歌舞伎」のような、伝統的演劇の世界に酷似するパフォーマンスの美学以外の何ものでもなくなるのではないか。

更に、ジョーク含みで言えば、「横綱は『横綱相撲』に乖離し、『勝負に徹する』相撲を認めない」という大方の横審委員の感情ラインを、明文化されたルールに結んでしまえば、一体、何が起こるのだろう。

恐らく、朝青龍以降のモンゴル横綱の殆どが、多かれ少なかれ、「勝負に徹する」相撲を延長させている現実を見る限り、例えば、2015年の秋場所・14日目で、横綱・鶴竜が稀勢の里に立ち合いの2度の「変化」で勝ったとき、ブーイングの嵐の中で、鶴竜は、「チャンスを逃したくなかった。やっぱり勝たないと。勝負に勝とうという気持ちだった」と率直に吐露しているが、このように、件の横綱を、「横綱の品格」という解釈多様な曖昧な観念に押し込めることで、相撲を萎縮させてしまうのではないか。

|

| 2度の「変化」で稀勢の里に勝った横綱・鶴竜 |

相撲を萎縮させた結果、三役の力士のモチベーションを下げ、又候(またぞろ)、八百長相撲を克服したはずの相撲界に「無気力相撲」が復活する危うさが垣間見えないか。

存分のアイロニーを込めて言えば、横審委員長の無頓着な発言の底層には、当人にも理解不能のこのような含意が読み取れるのだ。

「勝負に徹する」相撲の、どこが問題なのか。

相撲が「プロスポーツ」である厳然たる事実を認めない風潮に、未だに、私は腑に落ちないのである。

大相撲総体の構造的改革が求められる所以である。

以下、簡単に言及したい。

1960年代に系統別総当りを廃止し、部屋別総当りが実施されるようになり、脱宗教儀式性(皇室との結びつきの強さ)から世俗化・大衆娯楽化・合理化への流れによって、大相撲の近代化が進んでいるとは言え、今、まさに、「プロスポーツ」の自立性を守るために、ルールを徹底的に透明化・明瞭化し、公益財団法人として立ち上げられた日本相撲協会の近代化をコアとする、我が国の大相撲総体の構造的改革が求められているのである。

具体的に言及する。

|

| 大相撲の地方巡業 |

明文化されたルールのある格闘技を、巡業や本場所という興行を定期的に実践躬行(じっせんきゅうこう・実際に行うこと)してきたからこそ、大相撲は国民の人気を得て、国技として支持されたのである。

昭和に入り、大相撲が「プロスポーツ」として隆盛を極めていく。

伝統を伝えていくために、独特の階級制という保守的な部分を残しつつ、現在のような運営が定着するのは、1950年代終わりから60年代にかけてである。

これによって、不安定だった力士の給料が月給制になり、地位に応じて支払われる職能給と褒賞金が確立されたが、その給与体系は、十両に昇進して初めて給与を手にすることができるという、言わば、徒弟制度のような側面が現在も踏襲されているのも事実。

そして、相撲文化を支えてきた部屋制度と、現役引退後に協会職員として残るための身分保障といわれる「年寄名跡」(親方株)制度の改革など、旧体質にメスを入れなければならなくなった。

功績のあった横綱が引退する際に与えられる「一代年寄り」を除いて、「年寄名跡」は105と限定されているが、一度、「年寄名跡」を手に入れれば、引退後は、65歳の定年までの収入・身分が保証されるので、昔から、力士同士の間で売買の対象になってきたのも紛れもない事実である。

4 孤高の道を行く男

2013年11月14日目。

この日に起こったことは、決して忘れない。

十一月場所(九州場所)だった。

13連勝の東の正横綱・白鵬と、11勝2敗の大関・稀勢の里との対戦に、大入り満員の客席は興奮状態だった。

|

| 仁王立ちする白鵬と大関・稀勢の里 |

仕切り(土俵に上がった力士が相対し、立ち合いの身構えをすること)中に、仁王立ちしたまま、闘志を剥き出す激しい睨み合いがリピートされ、否が応でも、格闘技中心の多目的ホール・福岡国際センターの場内は湧き上がっていた。

そんな雰囲気で開かれた勝負は、激しい立ち合いで、がっぷり四つに組んだ真っ向勝負になり、土俵際で両者が投げを打ち合い、稀勢の里が上手投げで白鵬に勝つという堂々とした相撲だった。

全く予期せぬ出来事だった。

禁止されている「座布団の舞」(2007年9月場所から禁止の注意書きが印刷されるようになった)の代替行為なのだろう。

それにしても、異様な光景だった。

前代未聞であると言っていい。

まるで、偏狭なナショナリズムが炸裂したかのようだった。

勝者に対する拍手喝采はOKだけど、あからさまな万歳三唱には大いに違和感を覚える。

両国国技館に観戦に来る東京の観客なら、万歳三唱は起こり得ないと思うが、人間の感情の振れ幅は大きいので断言できない。

|

| 内館牧子 |

「相撲界が苦難のときに、一生懸命、屋台骨を支えて頑張ってきた白鵬に、ファンはああいう態度かよと、わがはいは、やっぱり日本人、もうちょっとね、了見の広い気持ちで白鵬のことを見てやんないといけないと思うし、北の湖がいくら強かったからといって、負けて万歳は出ませんでしたよ」

同様に、「クローズアップ現代」でのデーモン閣下(アーティスト)のコメントである。

また、毎日新聞によると、白鵬は師匠の宮城野親方に、「自分がやってきたことは何だったのか」と吐露したと言う。

「正直、あの雰囲気にビックリした。今まで自分に万歳してくれる人はいたけどね、優勝した時に。でも負けた時は初めてじゃないかな。でも、ちょっとうれしかった。自分が負けることを喜ぶっていうのは、そこまで強くなれたのかっていうことでもあるので」

これは、日刊スポーツからの記事。

ついでに、「クローズアップ現代」での白鵬自身の言葉も紹介する。

|

| 武田真一エグゼクティブ ・アナウンサー(左) |

「応援のしかたというのは、来ている人たちの思いがあるから。双葉山関の(ことばを)思い出す。『勝って騒がれるのではなく、負けて騒がれる力士になりなさい』。いいようにいいように考えていくしかない。双葉山関のことばを、そういうときにこそ思い出して使っている」

驚くに当たらない。

これらの振れ幅の大きい白鵬の言葉は全て本音であり、人間の感情が内側で複雑に交叉している現象が露呈されたものである。

言い方を変えれば、自らが生業(なりわい)にしている苛酷だが、そこにアイデンティティを見出す男の、それ以外に立脚できないような「適応プロセス」であるということだ。

|

| 白鵬が敗れて観客が万歳三唱の画像 |

取組直後は、自分の存在価値を否定されたかのような衝撃を受けつつも、時の経過と共に、新たな解釈を付与して自己を奮い立たせ、最強の横綱としての矜持(きょうじ)に変換させることで、それを誠実に受け入れていくメンタリティが垣間見えるのである。

常に新たな目標を設定し、そこに自己投企していかなければ、心に空洞ができてしまうような未知の領域に踏み込んだ男 ―― それが、「絶対王者」・白鵬翔である。

「大相撲のおかげで、ここまで皆さんに愛されることができたし、その恩返しをしなければいけない。自分の国と両親、家族を愛せなかった人は、他の国の人々を愛せない。モンゴルという国を私は愛してるからこそ、日本の大相撲を頑張れてると思う。そして、この国の人々に愛され、自分も愛してると思うんですよ。できるだけ長く(横綱を)つとめることが国の架け橋。世界中の相撲ファンのためであるのかなと思いますね」

「絶対王者」・白鵬翔のこの言葉は、とても胸を打つ。

度重なる「大相撲の危機」を通して、「自分がやらねば」という「絶対王者」の宿命を一心に受け止めてきた男が、「勝たなければ引退」という思いをリアルに意識する年齢になった時、「勝負に徹する」ことで、忍び寄る自己の限界を打開していこうとする。

或いは、立ち合いでの様々な取り口は一過的な方略かも知れないが、「勝負に徹する」意志は変わらないと思われる。

|

| 白鵬の出身地・ウランバートル市 |

小学生の夏休みにゲルで目を覚まし、馬に乗って羊の世話をし、夕暮れ時にはオオカミの襲来に目を光らせた少年が、15歳でモンゴルから来日するものの、体が細く相撲に向いていないとさえ言われ、失意の帰国前日に、弱小部屋だった宮城野部屋に拾われた瞬間から、少年の運命が大きく変貌していく。

そして今、人をモラルで裁くことを趣味にし、憂さ晴らしするように見えるメディアの悪意の視線によって、終わりの見えない白鵬バッシングが延長されている。

その渦の中で煩悶を極力抑えつつ、尊敬する双葉山の「後の先」のフィルムに目を凝らして、自らが拠って立つ「相撲道」を模索している男がいる。

それでいいのだ。

「絶対王者」・白鵬翔は、それでいいのである。

前人未踏の1050勝を達成し、更なる高みを目指し続け、未知の領域に全人格的に自己投企していく。

5 白鵬は日本の大相撲界の救世主である ―― 終章として

「大相撲冬の時代」がやってきた。

|

| 元大関・琴光喜 |

当初、力士の賭博関与について相撲協会は全面否定したが、メディアの連日の報道圧力によって、及び腰の調査に踏み切り、賭博の実態が明らかになり、管轄の民主党政権下の文部科学省に報告・謝罪する。

相撲協会は外部有識者による第三者機関による特別調査委員会を設置し、次々に処分が決定・発表されていく。

警視庁も動き、暴力団対策の組織犯罪対策第三課が相撲部屋を家宅捜索する。

そんな不穏な状態の中で開かれた名古屋場所(七月場所)。

散々だった。

約8000人がチケットの払い戻しをするに至り、肝心の武蔵川理事長(第57代横綱・三重ノ海)は、「大相撲野球賭博問題」によるストレスが因子になったのか、高血圧で入院し、更に、名古屋場所後に胃癌の手術を受けて理事長職を辞任する。

「こんな問題が起こること自体が、ガバナンスの問題」

文部科学省のコメントである。

そして、2011年2月に発覚した「八百長問題」が、我が国の大相撲を危機に追い詰めていく。

本場所での取組で、力士同士の白星が売買されているという由々しき事件である。

「負け相撲」を約束するという「敗退行為」が、倫理的に許されようがない。

力士の八百長行為自体は法律違反ではないが、週刊ポスト(小学館)が長年にわたって報じてきた、「角界浄化キャンペーン」が今、現実のものとなったのである。

同年3月からの春場所の中止を決定したのは、当然過ぎる処置だった。

同年4月1日、八百長に関与された力士への処分が発表される。

かくて、賭博容疑で書類送検された力士・暴力団幹部が9名は、東京簡易裁判所に略式起訴となる。

その後、賭博容疑で書類送検された力士、関係者(床山・親方・元力士・マネジャー)ら27名は不起訴となった。

以上の事件を通じて問題になったのは、名古屋場所で、暴力団山口組系弘道会(名古屋市)の幹部らが「維持員席」(注3)で観戦した大相撲と暴力団との関わりである。

この一件は、所謂、「維持員席暴力団観戦問題」と言われ、相撲協会の大物理事・親方などとの関係が報道されたが、未だに真偽不明。

相撲協会を直撃したのは、「大相撲野球賭博問題」・「八百長問題」・「維持員席暴力団観戦問題」に収斂されないが故に厄介だった。

2007年6月に起きた「時津風部屋力士暴行死事件」。

時津風(元小結・双津竜)によって、「かわいがり」を命じられた複数の力士たちが金属バットで殴打するなど集団暴行したことで、相撲協会は2007年10月に時津風を解雇した。

「愛の鞭(むち)」という欺瞞に変換された「稽古指導」が刑事事件に発展したのは、相撲協会の発足以来、初めての事件であるが故に、相撲界最大級のスキャンダルと化し、日本相撲協会それ自身が問われ、旧来の陋習(ろうしゅう)の変革・近代化が喫緊の課題となっていく。

刑事訴追の結果、名古屋高裁での懲役5年の実刑判決に対し、時津風(山本被告)は即日上告したが、最終的に、最高裁は上告を棄却、二審の懲役5年の実刑判決が確定する。

2011年8月29日のことだった。

この理不尽な事件は、同様に刑事訴追され、理事長が交代するに至った、2008年に起きた「大相撲力士大麻問題」とも重複(ちょうふく)し、まさに、「大相撲冬の時代」の幕開けとも言える。

折しも、その年に発覚した「八百長問題」と重なって、春場所(三月場所・大阪府立体育会館)が中止となる。

放駒理事長(元大関・魁傑)は会見で謝罪し、事件の全容解明と事件関与者の処分が終わるまで、本場所開催の実施がないことを明言した。

会見での放駒理事長の言葉である。

更に、名古屋場所は史上初のNHK中継中止となり、天皇賜杯などの表彰自粛があった。

相撲協会は、NHKに名古屋場所開催分の放送権料の辞退を申し入れし、切っ先鋭く、相撲協会の自浄能力が試されていくが、夏冬巡業も実質的に中止となり、史上初の黒い疑惑の集中的被弾によって空回りするばかりだった。

相撲協会は、NHKに名古屋場所開催分の放送権料の辞退を申し入れし、切っ先鋭く、相撲協会の自浄能力が試されていくが、夏冬巡業も実質的に中止となり、史上初の黒い疑惑の集中的被弾によって空回りするばかりだった。

―― この「大相撲冬の時代」の流体力学的な巨大な渦の中で、異国の文化に馴染んでいて、最高位の称号を得た二人の男がいた。

一方はヒールとして、もう一方はベビーフェイス(善玉)として、相撲史に残る名勝負を繋いでいた。

言うまでもなく、前者は朝青龍。

後者は白鵬である。

この二人が、大相撲消滅の危機に直面した「大相撲冬の時代」の主役になって、特段にスポットを浴びることなく、異国の文化の下層で、自らの誇るべき肩書に見合った最大・最良のパフォーマンスを体現していた。

両国・国技館で開催された初場所(一月場所)で、幕内最高優勝25回という大記録を達成した朝青龍が、メディアの執拗なバッシングや、横審委員からの「引退勧告書」の提出もあって、度重なるトラブルに責任を取るという名目で、あっさりと現役引退してしまうのだ。

あまりに唐突だった。

「大相撲冬の時代」の渦中にある、2010年2月4日のことだった。

「信じたくない」

最大のライバルを失った白鵬の衝撃の大きさは、涙ながらに吐露したこのコメントに凝縮されていた。

それは、この日から白鵬が事実上の「一人横綱」となっていくという、厳しいが、それを引き受けねばならない現実を意味していた。

以降、白鵬は際立った強さで風雪を凌ぎ、「一人横綱」の時代を引っ張っていく。

右四つを得意とする白鵬が、体の柔軟さを推進力にして、立ち合いで鋭く踏み込み、素早く右を差し込んで左上手を狙う取り口によって、「3場所連続15戦全勝優勝」・「7連覇」に代表される歴史的な快挙を成し遂げるが、哀しいかな、観客のいない状況下で達成されることになる。

しかし、大相撲の風景が少しずつ、確実に遷移していく。

短命ジンクスがある、不知火型の横綱が「一人横綱」になっても、縁起の悪さを無化する圧倒的な強さで勝ち続け、前人未到の領域に踏み込んでいくからである。

相撲人気も回復していく。

次々に優勝回数を増やしていく、「一人横綱」の獅子奮迅の活躍が、「大相撲冬の時代」の風景を変容させたのである。

ところが、この風景の遷移に靄(もや)がかかり始めていた。

その現象の底層には、日本人横綱の誕生への強い希求があった。

その筆頭にイメージされた力士がいる。

その稀勢の里の悲願と、それを切望する大相撲ファンの前に立ち塞がったのは、モンゴル人力士の存在である。

「八百長問題」に象徴される「大相撲冬の時代」を経由したことで、お互いに全力を出し切るという、本来あるべきリアルな相撲が復元された。

その中心に、モンゴル人力士の存在があった。

「勝負に徹する」

白鵬のシビアな立ち合いも「注文相撲」も、「勝負に徹する」が故の、モンゴル人力士のリアリズムだった。

モンゴル人力士のリアリズムに対し、いつしか、大相撲ファンはフラストレーションを溜めていた。

その典型的な相撲がある。

2017年春場所(三月場所)のこと。

それは、日本出身力士としては若乃花以来の19年ぶりの誕生に対して、「日本人横綱」を切望する大相撲ファンが、まるでナショナリズムの嵐が逆巻く風景に酩酊しているようだった。

そんな空気の延長上に、看過できない出来事が起こる。

新たに迎えた春場所(三月場所=大阪場所)である。

短期間で癒しきれない炎症を負って強行出場した横綱・稀勢の里は、場所中にテーピングをして出場しながらも、ここでも奇跡の逆転優勝を果たす。

この強行出場には、初優勝がフロックと思われないための意地が垣間見えるが、明らかに、この強行出場は横綱・稀勢の里の相撲生命が危ぶまれる怖さがあった。

しかし、その稀勢の里の、横綱としての優勝を熱狂的に支援する空気の沸騰の陰で、応援倫理に背馳(はいち)する出来事が起こった。

横綱・稀勢の里と優勝を争っていたモンゴル出身の大関・照ノ富士に対して、信じがたいバッシングが出来したのである。

春場所14日目で、大関・照ノ富士が福岡県出身の日本人関脇・琴奨菊に勝利した際、立ち合いで「変化」を見せたことで、一斉にブーイングの嵐。

この程度の罵声なら、よくあることだが、この日はそれで済まなかった。

いつもながら、「荒れる春場所」と言われる大阪場所だけに、観客の辛辣なヤジが四方八方から飛び交った。

「モンゴルに帰れ!」

とうとう、こんなタブーの罵声が、照ノ富士に対して浴びせられたのだ。

偏頗(へんぱ)なナショナリズムがヘイトスピーチと化し、地上4階・地下2階で構成される鉄骨・鉄筋コンクリート造の、大阪府立体育会館のスポットを丸ごと包み込んでいるのだ。

「照ノ富士 変化で王手も大ブーイング!『モンゴル帰れ』」

このスポーツ報知の見出しが、我が国の多くのメディアの率直な反応である。

これが、メディア暴力の裸形の相貌なのだ。

この由々しき現実は、「一人横綱」を張っていた白鵬に対する、「横綱の品格」という、曖昧模糊(あいまいもこ)とした観念の押し付けで、目立ったバッシングが炸裂する〈状況性〉と同義である。

「勝つために手段を選ばない」

「勝負に徹する」というプロ魂の体現を、このように変換することで、横綱・白鵬の取り口の殆ど全て、そして、彼の「倨傲」(きょごう)な態度の総体を襲い続けている。

だから、白鵬を襲い続けるのは、「横綱の品格」と乖離すると断じる横審・相撲協会の終わりなき誹議(ひぎ)である。

因みに、ネットで拾った記事だが、「横綱の品格」について、NHKの刈屋富士雄解説委員は、以下のように定義しているそうだ。

「人よりも自分に厳しいこと」・「人よりも努力をすること」・「人に対して優しくあること」 ―― この3点である。

仮に、この定義を白鵬に当て嵌めれば、私の印象では、白鵬こそ、「横綱の品格」の充分な体現者であると言っていい。

「白鵬の稽古は準備の長さに驚いた。土俵に降りてから相撲を取るまでが長い。四股やテッポウ、すり足などでたっぷり汗をかく。話には聞いていたが、これを毎日続けるのは並大抵のことではない。(略)白鵬は同じルーティンを若い頃から続けているというのだから、つくづく感心した」

この一文の主は、前述した野球評論家・山崎武司。

白鵬の稽古を見学した際の、好角家・山崎武司の感懐である。

|

| 白鵬の稽古 |

大体、「横綱の品格」を押し付けている相撲協会自身が、「八百長問題」などで自浄能力の欠如を露呈した近年の振る舞いを見る限り、まさに、協会の理事長・理事・副理事・監事・役員らの「品格」が決定的に問われているのではないのか。

「かわいがり」の現実を野放しにしてきたのは、相撲協会ではなかったのか。

「恥を知れ!」と誹議する、我が国の大相撲ファンにも問題があるとは思わないのか。

|

| 「満員御礼! 大相撲"人気復活"はなぜ?」より |

確かに、一連の度重なる不祥事を契機に、相撲協会の「組織改革」が実行されている事実は、NHKの「週刊ニュースコーナー」・「深読みコーナー」をネットで読めば分る。

「相撲を取ったことのない、違う分野の専門家を入れて、助言や議決をしてもらおう、ということを始めました。いろんな委員会が数々立ち上がって、例えば、東京地検特捜部にいた方とか、公認会計士の方なんていうのも入っております」

これは、徳永圭一アナウンサーのブリーフィング。

その「組織改革」の中に、横綱が引退を余儀なくされる明瞭なルールを設けるべきであると、私は考えている。

他にも、相撲の近代化が多面的に求められているだろう。

―― ここで、本稿を総括したい。

平成に入り、兄弟横綱で土俵を風靡(ふうび)した若貴時代から、曙・武蔵丸・朝青龍らの外国人横綱の台頭で、隆盛を誇ってきた相撲人気が、力士の暴行死事件・大麻所持問題・野球賭博・八百長問題などが次々と明るみに出て、我が国の独特の相撲社会は、拠って立つその根柢から揺らぎ始めた。

大日本相撲協会は1966年に、「日本相撲協会」として改称された後、国から公益法人として認められ、税金面での優遇措置を受けているが、相次ぐ不祥事から、その公益性に厳しい批判の目が向けられていく。

閉鎖的、且つ、独善的な体質は自浄能力さえも失いつつあった。

組織の改革が急務になり、先の徳永圭一アナウンサーのブリーフィングで分るように、古い体質の社会に、知識人・企業人らの外部の「知」が導入され、旧来の部屋制度や「年寄名跡」といった、相撲界の根幹に関わる組織運営や構造の見直し機運が高まり、力士出身者による内輪の組織から、透明性のある現代社会に即した「開かれた組織」へ生まれ変わろうとしている。

私は、この流れを信じたい。

この流れを信じるが故に、敢えて、私は強く主張したい。

大相撲の世界の中枢に、モンゴル人力士を中心とする外国人力士が、普通に大相撲に溶け込み、活躍する現実を、私たち日本人が一部の観客のヘイトスピーチに同調することなく、積極的に受け入れる度量を捨てない限り、どうしても、この一言だけは書かずにいられない。

この「大相撲・冬の時代」の渦中で伝統を繋ぎ、守り続けてきたモンゴル人力士がいる。

横綱・白鵬翔である。

ムンフバティーン・ダワージャルガルという本名を持つ横綱・白鵬がいなかったら、「大相撲・冬の時代」を乗り切れなかっただろう。

我が国の大相撲も安楽死したかも知れない。

白鵬こそが、日本の大相撲界の救世主であったのだ。

今尚、彼に「横綱の品格」を求めるのも自由だが、この事実だけは忘れてはならない。

(注3)特別席で、「砂かぶり席」とも言われる。一般的な相場は1席2万5千円~3万円。名古屋場所の場合、4人が座れる桟敷風の「升席」は4万円前後。1人当たりの料金で比べると、「維持員席」の入場券は2倍以上の価格で取引されていることになる。

|

| 維持員席 |

維持員席は、日本相撲協会に寄付をして承認を受けた企業や相撲部屋の後援団体に割り当てられるが、利用されない「維持員席」の入場券を、「相撲案内所」(チケット・食事・相撲土産の販売をしている相撲協会認定の案内所)が仲介して販売するケースがあるという。「相撲案内所」は、相撲部屋の関係者や顧客から維持員席の手配依頼を受けると、付き合いのある維持員から、入場券を1枚1万5千円~2万円で購入。1万円程度のお土産代を上乗せし、依頼者に転売するという。(2010年5月27日付 日本経済新聞 電子版参照)

【追記】 「目標を失う寂しさ」を前向きに変換させていく

「絶対王者」・白鵬は苦しんでいた。

|

| 大鵬幸喜 |

その年・2015年初場所で、尊敬する大鵬が保持していた幕内最高優勝記録を上回る33回目の優勝を果たし、歴代1位となったが、審判批判によって相撲協会から批判され、大相撲ファンからバッシングを受けることになった。

その後、五月場所(両国国技館)で4敗し、優勝を逃すが、七月場所(名古屋場所)で35度目の優勝を果たした。

しかし九月場所で、過去に一度も負けたことのない相手に2日続けて敗れ、連敗スタートとなった。

そして、場所前の稽古で左膝を痛めていた白鵬は、4日目から休場するに至る。

史上1位の横綱としての連続出場記録が722回で途切れることで、白鵬の内面に少なくない心の波動が生まれているようだった。

2016年に入っても、白鵬の状態は思わしくなかった。

そして、運命の三月場所(大阪)。

36回目の幕内優勝を果たした白鵬が、前述したように、日馬富士戦での立ち合いの「変化」で大阪のファンからの罵声を受け、暗涙に咽ぶ優勝インタビューと化すのだ。

怪我による全休もあり、その後も一進一退の状態が続くが、通算勝利数を重ねていくことで、新たな目標を設定し、自らの相撲のリズムを復元させていく。

「目標を失う寂しさ」

のちに白鵬は、彼の内面を侵蝕した心の波動を、こう説明する。

個人スポーツである大相撲で、尊敬する大鵬の記録を抜いて頂点に達した時、一時的に目標を失い、自らの相撲の行方を探しあぐねてしまったのである。

そして今、「目標を失う寂しさ」を前向きに変換させるために、「向社会的」な理念のうちに、「自分の相撲」の意義を結んでいく。

「今後は、大相撲を目指す子供たちのために頑張る。白星重ねて、優勝を積み重ねる」

白鵬はこう言い切った。

「絶対王者」のみが抱える煩悶を背負い、厳しい稽古を止めることなく、白鵬という男は、青森での夏巡業を経て、2017年・秋場所(九月場所・両国国技館)に向かっていく。

【参考・引用資料】 大相撲の危機と組織変革を考える 的地 修 (Adobe PDF)

(2017年8月)

0 件のコメント:

コメントを投稿